表皮葡萄球菌、人皮葡萄球菌、金黃色葡萄球菌、路鄧葡萄球菌、華納氏葡萄球菌、山羊葡萄球菌……這些紛雜的名字都是葡萄球菌的不同種類,讓人不禁感嘆微生物的世界其實很大。

“微生物資源是自然界數量最龐大的生物資源。微生物資源種類豐富,但是目前人類所認識的微生物不到總數的10%,而被利用的不到1%。微生物既是寶藏,但是人類挖掘寶藏也面臨挑戰。”9月2日上午,在2022創交會系列活動——2022中國(廣東)生物技術國際合作大會暨粵港澳大灣區生物產業發展創新沙龍上,中國工程院院士、廣東省科學院微生物所名譽所長吳清平如此表示。

吳清平說,微生物菌種基因的挖掘保藏最大困難是99%以上微生物難培養、未培養。微生物大數據將能極大幫助發現新菌種、新基因,創建新技術、新產品和產業。近十余年來,吳清平團隊一直努力構建中國人自己的微生物大數據庫。利用這個大數據庫,他們已經篩選出具有高活性健康功能的微生物,這些微生物有望讓人類更加長壽,并保持健康。

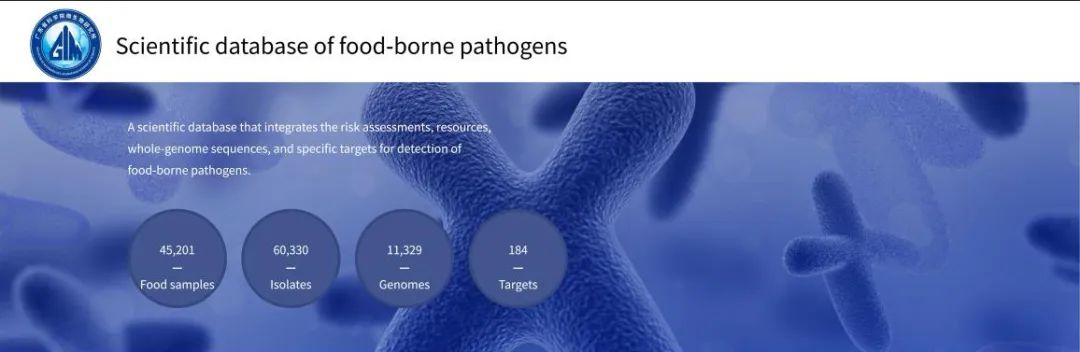

微生物安全與健康科學大數據庫首頁

菌種風險一查便知

在科學家眼中,微生物的開發前景無限廣闊,這主要因為繁殖速度快,抗逆性強,代謝途徑多樣,易于改造,生產特性優越。吳清平認為,微生物學研究是中國最接近國際前沿的領域之一,有可能領跑世界,但大數據庫和菌種基因是微生物學發展的關鍵。

在過去十余年的時間里,吳清平團隊一直在努力構建并完善微生物安全與健康科學大數據庫,目前大數據庫已經成功實現了創新應用。

比如他們初步建立了中國食源性致病微生物風險識別數據庫,探明了食源性致病微生物在食品中的分布,規律、風險水平。按照數據庫的分析,食品當中大腸桿菌污染率最高為41.1%,其次為蠟樣芽胞桿菌和副溶血性弧菌等等。不同食品中食源性致病微生物分布規律也進一步明晰起來,極大地助力國家完善食品安全標準的制定。

根據吳清平團隊長期采樣分析,飲用水中最常見的三種致病菌便是銅綠假單胞菌、糞鏈球菌 、產氣莢膜梭菌。這樣細致有針對性的研究,可以更好指導細分領域的食品安全檢測。

目前該團隊目前保存近4萬株食源性致病微生物。基于這些微生物擁有不同的致病性和耐藥性。研究人員清晰地記錄下菌種信息,包括菌株來源、抗藥性、血清型、毒力基因等。在此基礎上,該團隊建成了中國食品微生物安全科學大數據平臺,其中也包括目前全球最大的食品微生物安全基因組數據庫,庫容達到2萬條。

吳清平說,以建立大數據的方式對微生物的耐藥相關表型進行挖掘,將在藥敏試驗上發揮重大作用。“以往做藥敏試驗,需要先分離出致病性微生物,然后在做十幾種藥敏試驗,時間太長。利用數據平臺,一個分子檢測便在兩小時能了解耐藥性如何。”

助力培育食藥用菌新品種

吳清平介紹說,中國食藥用菌資源豐富,全世界能使用的食藥菌有兩千六百個品種,中國則有1800個品種。過去十余年,團隊走遍了全國六百多個自然保護區采集食藥用菌,也建立了中國野生食藥菌資源科學大數據庫。這個大數據庫包含馴化信息、采集信息、鑒定信息、保藏信息等各類信息。

團隊在全國各地采集野生食藥用菌

在數據庫的助力下,研究人員完成野生采樣菌種人工馴化2085株,卵孢小奧德菇、黑木耳、松杉靈芝、白肉林芝、淡褐奧德蘑、芬娜金針菇都是他們人工馴化并獲得受理專利的新菌種。

如今在西藏,白肉靈芝干品價格遠超其他品種,帶動了當地食藥用菌種植產業的發展,為藏民增加收入開辟了新來源。

“工業化生產的金針菇是白色的,但芬娜金針菇是黃色的。工廠化生產的金針菇需要在十幾攝氏度的環境下,而芬娜金針菇的生長環境可以提高到20度以上,節約了大量能耗。”吳清平說,在擁有大量基因資源的前提下,科研人員才能雜交選育更優良的品種。

吳清平認為,細胞和微生物是構成人體的兩個重要部分,人體微生物和所有疾病是相關的。所以他的團隊還在構建健康功能微生物資源數據庫,他們前往不同的地域,分別采集水、土壤、空氣樣品,人源性樣品,人源性樣品。采樣的重點地區甚至包括世界長壽鄉的廣東蕉嶺。

發掘更多有用的微生物

吳清平說,構建如此龐大的微生物大數據庫,最終是為了篩選出具有高活性健康功能的微生物,來進一步促進人類的健康。目前他們已經有了實質性的進展。

微生物資源數據庫模板

他們篩選的戊糖片球菌對降低促炎因子,提高抗炎因子具有很好的作用,可以緩解并改善由大腸桿菌引起的腸道病理損傷。他們還發現,植物乳桿菌84-3對降血糖、血脂具有顯著作用,在動物身上起到的效果能夠媲美阿卡多糖和二甲雙胍。

他們從百歲老人體內篩選出來的乳桿菌LP124,能夠調節氧化損傷小鼠的腸道菌群組成,具有抗衰老的作用。此外研究還發現,乳桿菌C60能提高提高活性氧的產生,具有抗皮膚老化作用。

吳清平表示,未來他們還要進一步挖掘健康功能微生物與疾病防控的分子機制和關鍵技術,開發健康功能微生物維持腸道穩態與進化新產品,并研發健康功能微生物疾病防控快速診斷技術。

“我們正在做腸道微生物年齡的研究。我認為,人首先是腸道生態系統變老,人才會變老,所以腸道微生物年齡維持下去很重。”吳清平說,腸道幾千種微生物所構建的生態系統與人類健康密切相關,腸道生態系統的重構有助于防控疾病。

吳清平說,診斷腸道微生物的年齡是一個重要的技術方向,并且要能夠為個體提供改善腸道生態系統的個性化解決方案。“如果把一個人20多歲最好的腸道微生物菌群拿出來,做成個性化膠囊。那么他服用膠囊就能長久完善腸道生態系統,并保持健康。這個業務未來并非不可想象。”他說。

文/廣州日報·新花城記者:龍錕

廣州日報·新花城編輯:李琳